#statusMessage#

Möchten Sie den Produktvergleich starten?

Unsere elektromagnetische Umgebung ist durch die heutige Vielzahl von Sendern und Störquellen stark belastet. Um militärische Angriffsszenarien im Labor realistisch abbilden zu können, benötigt man Messtechnik mit exzellenter Signalintegrität. Durch präzise Simulationen lassen sich elektronische Schutzsysteme umfassend validieren – mit dem Ziel, dass militärische Einheiten eine reale Bedrohung zuverlässig identifizieren und damit verbundene Risiken minimieren können. Der Arbiträr-Funktionsgenerator ist eine unverzichtbare Lösung bei der Entwicklung militärtechnischer Komponenten. Dieser Artikel bietet einen Einblick in die Bedeutung der Signalerzeugung für die Ortung und Störung von Radarsystemen.

Moderne Messtechnik, die die physikalische und elektromagnetische Umgebung nicht nur erfassen, sondern auch dynamisch nachbilden kann, gehört zu den essenziellen Werkzeugen für Entwicklungsingenieure. In der Militärtechnik unterstützen solche Tools sämtliche Entwicklungsstufen – vom Prototyping über die präzise Validierung bis zum finalen Einsatztest. So wird sichergestellt, dass Technologien unter realistischen Bedingungen optimiert werden und Streitkräfte bestmöglich geschützt sind.

Mit einem programmierbaren Arbiträr-Funktionsgenerator (Arbitrary Waveform Generator, AWG) lassen sich die für beliebige Testszenarien benötigten Signale präzise und wiederholbar erzeugen. In Verbindung mit innovativen Mess- und Analysetools gehört der AWG damit zur grundlegenden Laborausstattung bei der Entwicklung, Validierung und Prüfung komplexer Systeme der modernen elektronischen Kampfführung, einschließlich experimenteller Anwendungen. Hierfür muss der AWG hohe Anforderungen hinsichtlich Bandbreite, Abtastrate, vertikaler Auflösung, Dynamikbereich und Kanalanzahl erfüllen. So lassen sich anspruchsvolle Szenarien mit unterschiedlichsten Signalformen und Frequenzen realitätsnah abbilden.

Elektronische Kampfführung (EK, engl. Electronic Warfare, EW) umfasst alle Maßnahmen zur Nutzung und Kontrolle elektromagnetischer Wellen, um feindliche Systeme zu erkennen, zu stören oder zu täuschen. Ziel ist es, die Effektivität der gegnerischen Kommunikations- und Waffentechnik zu verringern und gleichzeitig die eigenen Systeme zu schützen. Die moderne EK umfasst nicht nur klassische Radarsysteme, sondern auch Satellitenkommunikation, Datenlinks und zunehmend softwarebasierte Funktechnologien (engl. Software Defined Radio, SDR). Die EK gliedert sich in drei Bereiche:

Für jede dieser Disziplinen ist es entscheidend, dass die eingesetzte Messtechnik funktionell darauf ausgelegt ist, ein breites Spektrum an Modulationen, Protokollen und Frequenzen zu analysieren oder zu emittieren.

Moderne EK-Szenarien stellen hohe Anforderungen an Signal- und Funktionsgeneratoren. Die folgenden Leistungsmerkmale ermöglichen die präzise Simulation auch hochkomplexer Signale im Labor:

Die Leistungsmerkmale des Funktionsgenerators AWG70000B von Tektronix erlauben die präzise Simulation komplexer Signale und machen das System zu einem marktführenden Werkzeug in der militärischen Signalerzeugung.

Die EK dient der Erfassung, Analyse und Klassifizierung elektromagnetischer Emissionen, um daraus Lagebilder und Bedrohungsanalysen zu erstellen. Die technische Fähigkeit, vielfältige Modulationsarten und Protokolle zu erkennen, ist entscheidend, um gezielt in Kommunikations- und Sensorsysteme eingreifen zu können. Zu den zentralen Fragestellungen gehören:

Die Peilung elektromagnetischer Signale ist ein zentrales Werkzeug der EK. Interferometrische Peilsysteme, bei denen mehrere Antennen im bekannten Abstand zueinander angeordnet sind, nutzen die Phasendifferenz eines Signals. Diese ergibt sich aus den Laufzeitunterschieden des Signals. Die Phasendifferenz zwischen den Antennen ermöglicht die Berechnung des Signal-Einfallswinkels. Moderne Systeme erreichen eine Phasenauflösung im Femtosekunden-Bereich, was eine Winkelgenauigkeit von wenigen Grad bedeutet – entscheidend für die Lokalisierung und Identifikation von Bedrohungen.

Für den Systemtest im Labor ergeben sich hieraus spezielle Anforderungen an die verwendete Signalquelle:

In der technischen Entwicklung von Systemen für die EK zeichnen sich derzeit drei markante Trends ab: Phased-Array-Radarsysteme (AESA), MIMO-Radarsysteme und DRFM-Radarsysteme (Jamming).

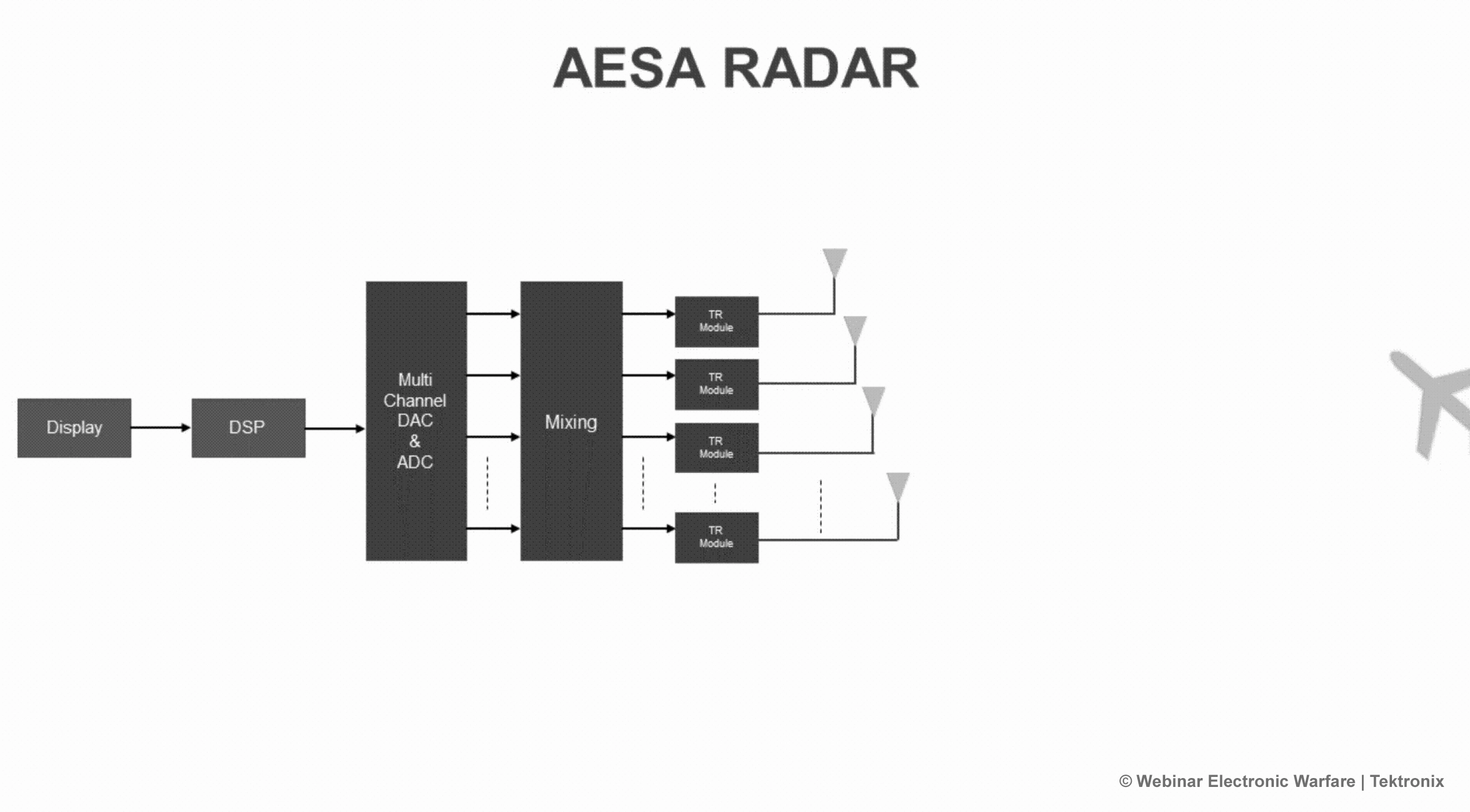

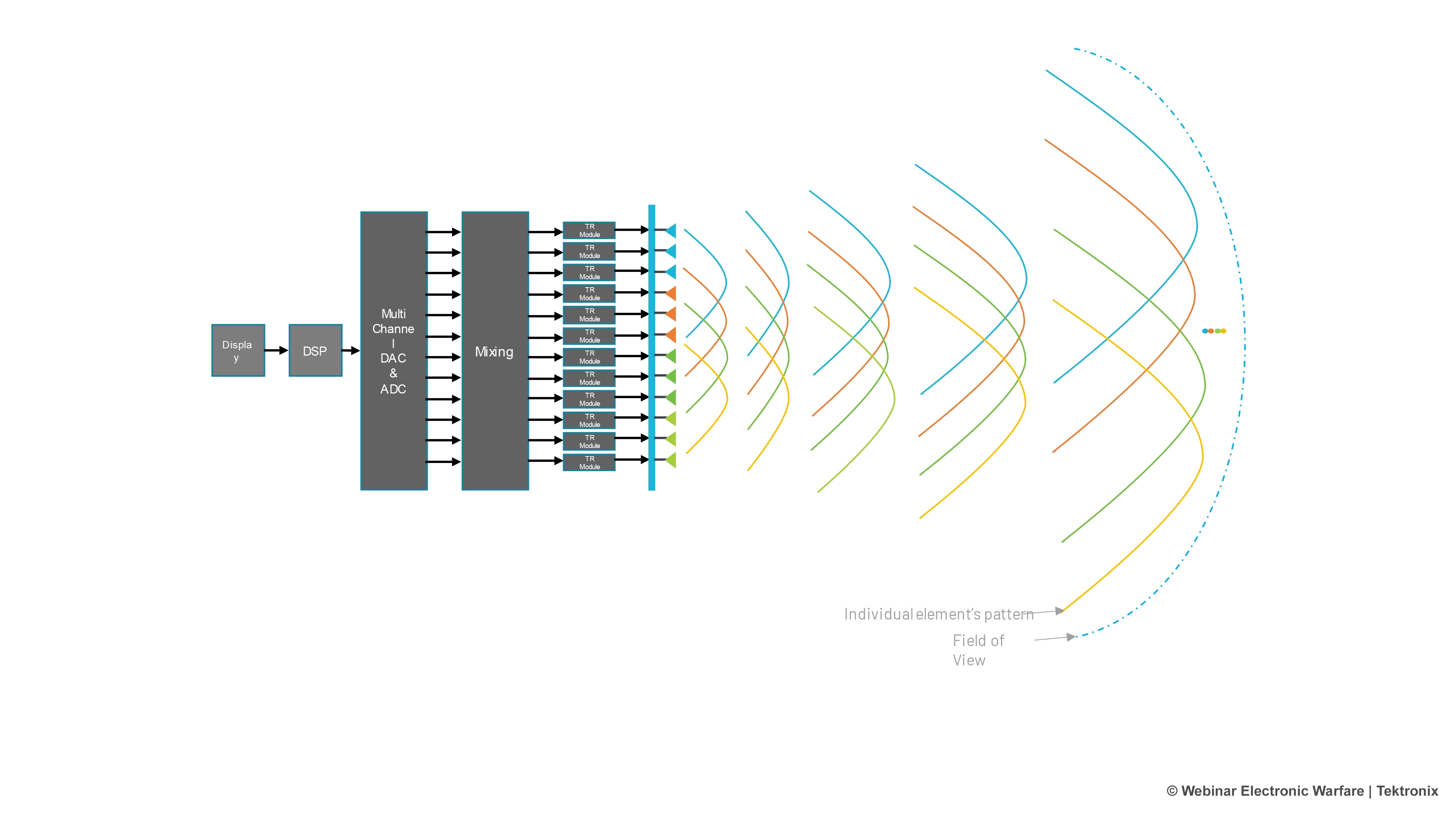

Beim Phased-Array-Radar kommt die aktive elektronische Strahlschwenkung einer Antenne zum Einsatz (engl. Active Electronically Scanned Array, AESA). Hierfür nutzt das Radarsystem eine Vielzahl kleiner Sende- und Empfangsmodule (TRMs), welche die Sendeenergie direkt in der Antenne erzeugen. Jedes Modul kann individuell angesteuert werden, was eine schnelle Zielverfolgung und flexible Strahlformung ermöglicht. Die Strahlformung erfolgt durch gezielte Phasenverschiebung der einzelnen Module.

Testanforderungen: Mit einem Arbiträr-Funktionsgenerator lassen sich AESA-Systeme im Labor realitätsnah testen. Hierfür muss der AWG in der Lage sein, die komplexen Strahlformungs- und Modulationsmuster dieser Systeme zu simulieren, inklusive schneller Umschaltvorgänge und simultaner Mehrkanal-Ausgabe.

MIMO-Radare (Mehrantennen-Radare, engl. Multiple Input Multiple Output Radars) nutzen mehrere, orthogonal angeordnete Antennen, die unabhängig voneinander senden und empfangen. Dies ermöglicht die simultane Abdeckung des gesamten Sichtfelds, eine bessere Zielerkennung durch räumliche Diversität und die parallele Nutzung unterschiedlicher Frequenzen und Modulationen.

Testanforderungen: Auch hier sind AWGs unverzichtbar, um komplexe Szenarien zu simulieren.

Sie müssen orthogonale, phasenkohärente Signale erzeugen und Timing, Frequenz und Modulation für jeden Kanal individuell steuern können.

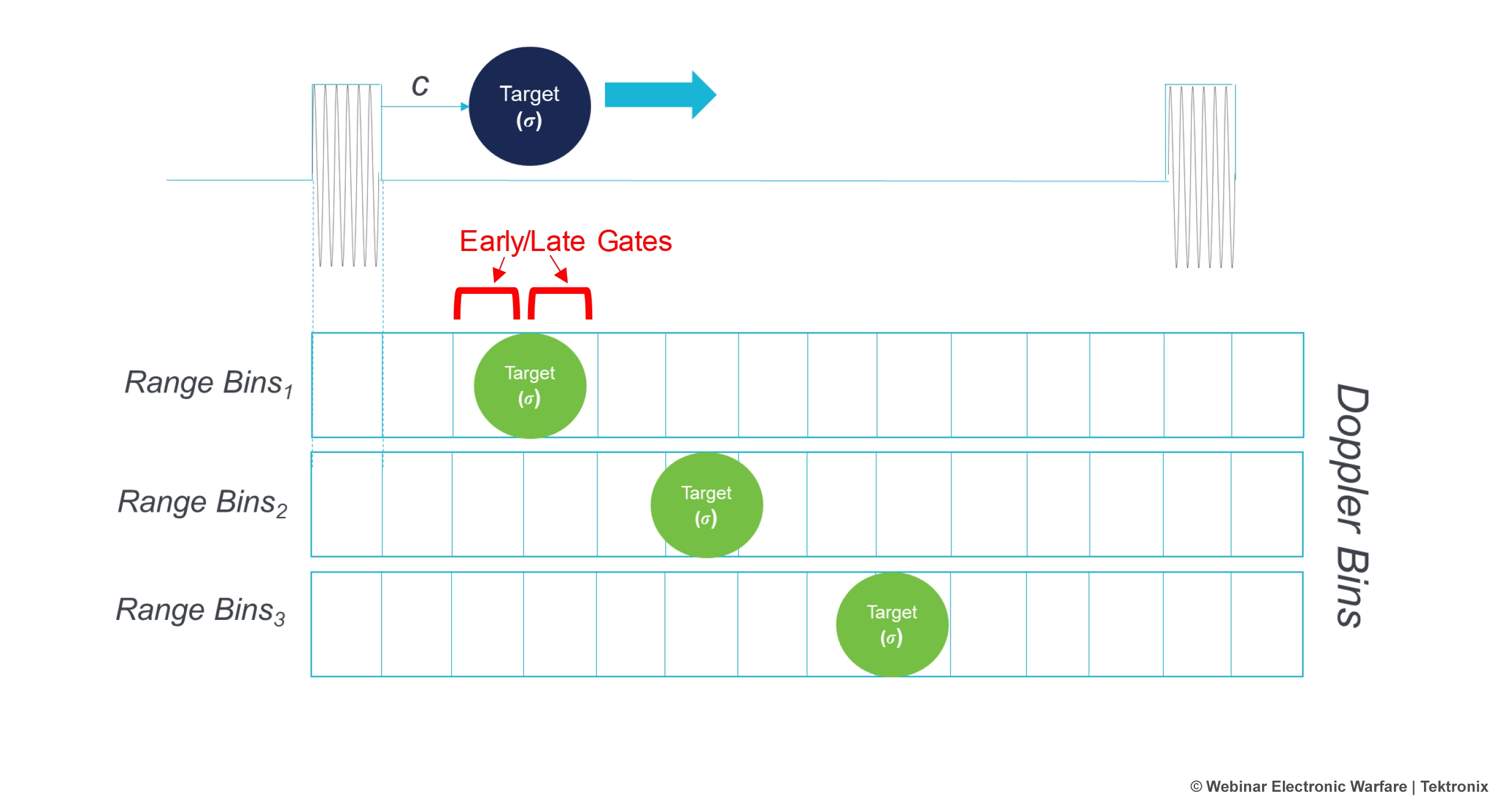

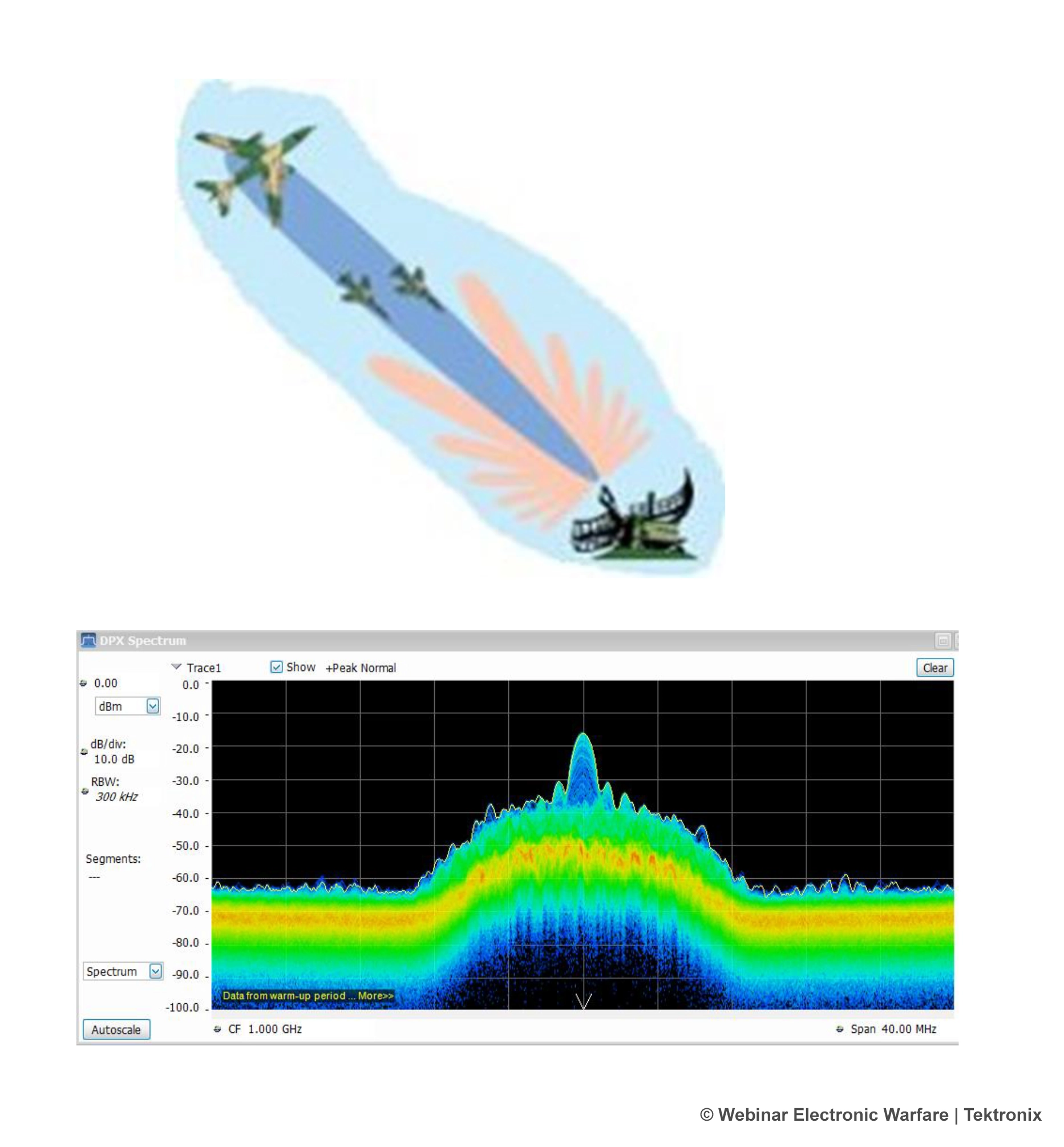

Digital Radio Frequency Memory ist eine Schlüsseltechnologie für moderne Störtechniken (Jamming). Ziel ist es, das gegnerische Radar durch falsche Zielpositionen zu täuschen. DRFM-Systeme empfangen die Sendeimpulse des Radars, digitalisieren sie und speichern ein Duplikat. Dieses kann anschließend bearbeitet und modifiziert zurückgestrahlt werden, zum Beispiel zeitverzögert, um die Geschwindigkeitsmessung des Radars zu täuschen oder um ein Scheinziel zu erzeugen, indem das Signal gezielt in die Nebenkeulen des Radars gesendet wird.

Typische DRFM-Anwendungen sind VGPO (Velocity Gate Pull-Off = Geschwindigkeitstäuschung durch Doppler-Manipulation) oder RGPO (Range Gate Pull-Off = Täuschung der Entfernungsmessung). Bei der RGPO wird dem gegnerischen Radar ein zeitverzögertes Rückkehrsignal präsentiert. Das Radar „sieht“ das Ziel immer weiter entfernt, bis es den Kontakt verliert.

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die verschiedenen Arten von Störtechniken, die im Rahmen der Elektronischen Gegenmaßnahmen (EA) Anwendung finden.

| Art der Störung | Ziel |

|---|---|

| Kommunikationsstörung | Gezielte Störung gegnerischer Kommunikationssysteme (GSM, TETRA, SATCOM etc.), z. B. durch: Breitbandrauschen, Modulationsstörung, protokollbasierte Angriffe (gezielter Paketverluste, Spoofing etc.) |

| Radarstörung |

Verhinderung der Zielerfassung oder -verfolgung durch das gegnerische Radar, u. a.:

|

| Rauschstörung (Cover Jamming) | Überlagerung des Zielsignals mit starkem Rauschen, um das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) zu verschlechtern |

| Täuschstörung (Decoy) | Erzeugung falscher Rückkehrsignale bzw. Simulation eines attraktiveren Ziels, um das gegnerische Radarsystem zu täuschen, z. B. RGPO |

Die Simulation komplexer Umgebungsszenarien im Labor gehört zu den grundlegenden Methoden bei der Entwicklung und dem Testen moderner EK-Systeme. Mithilfe von AWGs können reale Bedrohungssituationen einschließlich dynamischer, schneller Frequenzwechsel nachgebildet werden. Die Testbedingungen sind wiederholbar und kontrollierbar. Dies spart Kosten und Zeit, da aufwendige Feldversuche reduziert werden können.

Aufzeichnung und Wiedergabe: Die Erfassung der Störsignale (z. B. I/Q-Daten) erfolgt üblicherweise im realen Einsatzgebiet. Der Datenimport, die Replikation und Wiedergabe der Signale im Labor ermöglichen realistische Tests zur Systemvalidierung sowie die Entwicklung besserer Filter- und Auswerteverfahren.

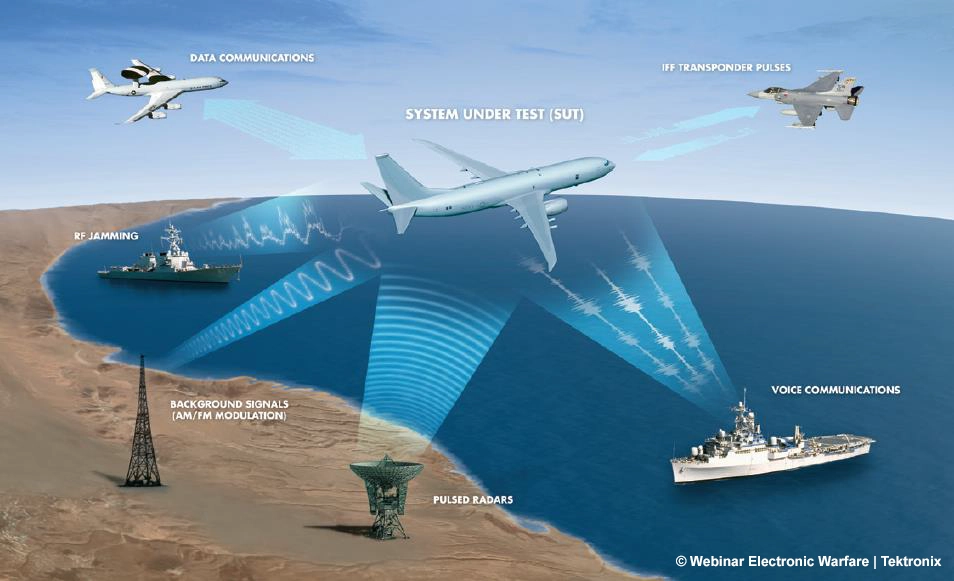

In modernen militärischen Entwicklungsumgebungen gewinnen Multi-Emitter-Szenarien zunehmend an Bedeutung, um den komplexen Anforderungen an heutige und zukünftige Systeme gerecht zu werden. Dabei werden mehrere Signale unterschiedlicher Herkunft und Charakteristik kombiniert (z. B. GSM, CDMA, Radar, OFDM). Zudem können benutzerdefinierte Signale wie Single- oder Multi-Carrier-Signale sowie aufgezeichnete Signalverläufe flexibel in das Testumfeld integriert werden. So lässt sich eine Vielzahl realer Bedrohungsszenarien und Störumgebungen abbilden und die Leistungsfähigkeit und Robustheit eines Systems umfassend bewerten.

Durch die Definition und Kontrolle der zeitlichen Beziehungen aller eingebrachten Signale zueinander kann das Zusammenspiel verschiedener Sender präzise simuliert werden. Dies ist besonders für die Bewertung von Systemen mit mehreren Empfangsantennen relevant (z. B. zur Bestimmung des Einfallswinkels, engl. Angle of Arrival, AoA). Moderne Funktionsgeneratoren bieten hierfür innovative Softwarelösungen, die eine flexible Konfiguration der Szenarien sowie die Einbindung zusätzlicher Signalquellen für noch höhere Komplexität unterstützten.

Die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Komplexität militärischer Bedrohungen erfordern innovative Methoden zur Signalerzeugung. Entwicklungsingenieure im Bereich der elektronischen Kriegsführung stehen vor der Herausforderung, wirkungsvolle Systeme zu entwickeln, die sich im Labor unter realistischen Bedingungen testen lassen. Aktuelle Trends wie AESA-, MIMO- und DRFM-Radarsysteme sowie Multi-Emitter-Szenarien erfordern moderne Messtechnik, die funktionell darauf ausgelegt ist, ein breites Spektrum an Modulationen, Protokollen und Frequenzen zu emittieren.

Arbiträr-Funktionsgeneratoren (AWG) sind elementarer Bestandteil moderner EK-Testumgebungen und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Kosten- und Zeiteffizienz bei der Entwicklung, Validierung und Optimierung von militärtechnischen Systemen. Sie ermöglichen die realitätsnahe Simulation komplexer Szenarien, bieten eine exzellente Phasenkontrolle und hohe Umschaltgeschwindigkeit. Ihre Rolle wird in Zukunft weiter zunehmen, insbesondere mit Blick auf künstliche Intelligenz, kognitive Systeme und die adaptive Simulation einer Bedrohung.